2025年“节能增效,焕新引领”绿色建筑、超低能耗建筑建设绿色低碳发展方向

| 发布日期: | 2025.06.30 | 索 引 号 : | 78571247-X-0404-2011-1082 |

| 发布机构: | 住房和城乡建设局 | 文 号: | |

| 主 题 词: | 城乡建设、环境保护 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |

2025年“节能增效,焕新引领”绿色建筑、超低能耗建筑建设绿色低碳发展方向

一排排蓝色太阳能管在屋顶吸收阳光,墙壁比普通住宅厚三倍的“保温外套”,地下五六十米的土壤中循环着调节室温的管道...这些看似科幻的场景,正成为我国建筑领域低碳转型的日常风景。

当我们谈论碳中和与节能减排时,很少人意识到一个关键事实:建筑运行产生的碳排放占我国总碳排放量的五分之一以上。2018年全国建筑运行过程碳排放量约占当年全国碳排放量的22%。

在这一背景下,绿色建筑特别是超低能耗建筑正从试点示范走向规模化应用,成为建筑领域应对气候变化的关键解决方案。

这些建筑不仅大幅减少能源消耗,更能提升居住舒适度,甚至实现能源“自给自足”。在北京、河北、山东等地的示范项目中,超低能耗建筑能耗水平比传统建筑降低50%以上,部分项目甚至实现了“负碳”运行。

01什么是绿色建筑与超低能耗建筑?

当我们走进一座冬暖夏凉、光线充足、空气清新的建筑,很可能就置身于一座绿色建筑之中。绿色建筑是指在建筑全寿命周期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

而超低能耗建筑则是绿色建筑中的“优等生”,代表了当前建筑节能技术的最高水平。根据住房和城乡建设部的定义,超低能耗建筑通过适应气候特征和场地条件,充分利用自然通风、天然采光以及围护结构保温隔热等技术措施,采用高效能源设备,最大幅度降低建筑供暖、空调与照明能耗。

超低能耗建筑的核心目标是将建筑能耗降至极低水平。在超低能耗建筑基础上,通过增加可再生能源建筑应用等技术措施,可实现近零能耗、零能耗甚至负能耗。例如,北京中国建筑科学研究院近零能耗示范楼的实际运行数据显示,其采暖、供冷及照明年均能耗仅为23.6kWh/m²,相当于北京市同类项目的五分之一。

表:超低能耗建筑与传统建筑能耗比较

| 建筑类型 | 年均能耗(kWh/㎡) | 节能率 | 碳排放减少 |

| 传统公共建筑 | 100 | 基准 | 基准 |

| 超低能耗建筑 | 50-60 | 40-50% | 40-50% |

| 近零能耗建筑 | 20-30 | 70-80% | 70-80% |

| 零能耗建筑 | 自给自足 | 100% | 100% |

三种不同层次的节能建筑构成了我国建筑节能的阶梯发展路径:超低能耗建筑→近零能耗建筑→零能耗建筑。随着技术不断进步,这些“超级节能”建筑正从概念走向现实。截至最新数据,我国在建及建成的超低能耗建筑项目约1000万平方米,其中约60%分布在北京、河北、山东和河南。

02核心技术揭秘:如何实现超低能耗?

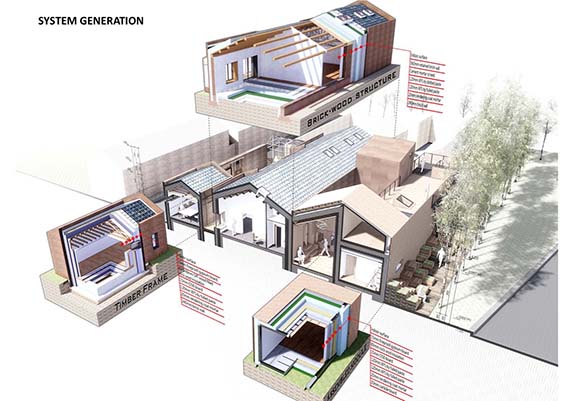

实现超低能耗建筑的技术路径可以概括为“被动优先、主动优化、再生赋能”三大策略。这些技术协同作用,共同构建起建筑的“节能生命系统”。

被动优先:让建筑“自主呼吸”

被动式技术是超低能耗建筑的基础,它通过优化建筑设计本身来降低能耗需求,而非依赖机械设备。核心在于利用建筑自身的“体质”来实现温度调节:

超强保温“棉袄”:与传统建筑相比,超低能耗建筑的外墙保温层厚度显著增加。例如河北高碑店列车新城项目的外墙保温层达到15至25厘米,是普通住宅的2-3倍,并采用石墨聚苯板等高性能保温材料。这就像为建筑穿上了厚厚的“棉袄”,大幅减少室内外热量交换。

高性能门窗系统:窗户是建筑保温的薄弱环节。超低能耗建筑采用特殊设计的“三玻两腔”玻璃窗,厚度约为普通住宅的2倍。玻璃内部填充惰性气体,四周有暖边条保护,保证极佳的气密性。这种窗户既能防止室内热量外泄,又能阻挡外界冷热侵入。

智能遮阳设计:在列车新城项目周边的超低能耗建筑主题馆,南立面由133片灰色机翼遮阳百叶组成,可跟随太阳高度和室内外温度自动调节。夏季向下倾斜屏蔽太阳辐射,冬季向上倾斜最大限度获取热量,实现“智能防晒”。

主动优化:让能源“精打细算”

当被动式设计最大程度降低了建筑能耗需求后,高效能源系统则进一步优化能源使用效率:

新风热回收系统:超低能耗建筑采用新风热回收技术,可在引入室外新鲜空气的同时,回收排出空气中70%以上的热量。这一技术既保证了室内空气质量,又极大减轻了空调负担。

地源热泵技术:在北京中国建筑科学研究院近零能耗示范楼,一套名为“地源热泵系统”的设备利用地下五六十米深的土壤温度相对恒定的特点,冬季从土壤中“取热”供暖,夏季则向土壤“排热”制冷。这套系统与太阳能系统协同工作,确保能源供应稳定可靠。

智能控制系统:示范楼打造了智慧能源运维管理平台,实时监控建筑的能源使用情况,科学调度能源分配。经测算,智慧运营平台能够降低10%到15%的非必要能源消耗。系统根据室内需求和室外环境参数实时调整设备运行状态,做到“按需供能”。

再生赋能:让建筑“自产能源”

在降低能耗需求的基础上,可再生能源系统为建筑注入绿色动能:

太阳能综合利用:在多个示范项目中,太阳能技术得到创新应用。北京“零舍”项目安装了200片太阳能光伏瓦以及14片彩色薄膜光伏采光顶,年发电量超过7000千瓦时。中国建筑科学研究院示范楼则拥有2014年亚洲最大的太阳能空调系统,总面积达225平方米。

光伏建筑一体化(BIPV):中建八局研发展示中心项目将单晶硅植入建筑玻璃内部,让建筑外立面成为“隐形发电厂”。项目在建筑屋顶、立面和雨棚上累计应用超800平方米的太阳能光伏板,年发电量约22万度。

“光储直柔”系统:中建八局项目中设置了一个形似“小冰箱”的光电“蓄电池”——光储直柔储能柜,收集光伏产生的电能,并通过智能化控制输出稳定电力。整个项目年发电量约22万度,年耗电量约19万度,真正实现“负碳”运行。

03走进神奇的超低能耗建筑:国内典型案例

北京“零舍”:农房改造的零能耗典范

在北京大兴区半壁店村,一座400平方米的农房经过改造后焕然一新。“夹心保温红砖砌墙、彩色薄膜光伏铺顶”的设计让这座名为“零舍”的建筑格外醒目。改造后,建筑综合节能率和可再生能源利用率分别达到75%和60%。项目负责人任军教授解释:“之所以取名‘零舍’,体现了我们从近零能耗迈向零能耗的决心。”

中国建筑科学研究院近零能耗示范楼:技术集大成者

这座位于北京市朝阳区的四层小楼虽然外观不起眼,却是我国首个近零能耗办公建筑,吸引了众多研学团体前来参观。建筑集成了世界前沿的节能低碳技术,4025平方米的空间里,采暖、供冷及照明年均能耗仅为23.6kWh/m²,相当于北京市同类项目的五分之一。项目年CO₂减排量约216吨,相当于种植12,000棵树。

中建八局研发展示中心:绿建三星+零能耗+零碳建筑

中建八局在山东济南建成的研发展示中心项目,是我国绿色建筑标杆之一。项目采用再生混凝土等多种再生材料,其中再生混凝土骨料替代率高达70%,减少碳排放约85吨。项目通过光伏玻璃幕墙和屋顶光伏系统年发电量约22万度,年耗电量仅19万度,成为真正意义上的“负碳”建筑。

04为何要推广这样的建筑?

节能减排效益显著

建筑领域是我国实现碳达峰、碳中和目标的关键战场。超低能耗建筑的推广可带来巨大的节能减排效益:

能耗大幅降低:以现行的节能设计标准为基准,超低能耗建筑的建筑能耗水平要降低50%以上。若大规模推广,将显著减少建筑领域整体碳排放。

碳减排效果显著:中国建筑科学研究院示范楼年CO₂减排量约216吨;中建八局项目通过再生混凝土应用减少碳排放约85吨。这些数字累积起来,对实现国家“双碳”目标意义重大。

表:超低能耗建筑碳减排效益示例

| 项目名称 | 建筑面积(㎡) | 年减碳量(吨) | 等效植树量(棵) |

| 中国建研院示范楼 | 4025 | 216 | 12000 |

| 中建八局展示中心 | 3053 | 85(材料减排)+运行减排 | 未详 |

| 中建壹品·学府公馆 | 70000(超低能耗部分) | 未详 | 未详 |

政策支持与技术发展

政策激励为超低能耗建筑发展提供了强大动力:

国家层面:《绿色建筑创建行动方案》明确提出推动超低能耗建筑、近零能耗建筑发展,推广可再生能源应用。

地方措施:河北省自2014年起每年安排专项资金对超低能耗建筑项目进行补助;河南规定超低能耗建筑增加的外墙保温部分不计入容积率核算;江苏要求政府投资项目率先示范。

成本下降使技术推广更具可行性:

目前超低能耗建筑增量成本约为每平方米800至1000元,投资回收期约为7至10年。随着产业规模扩大和技术成熟,这一成本有望进一步降低。

挑战与因地制宜

超低能耗建筑在我国发展必须考虑地域气候差异:

夏热冬暖地区:外围护体系保温不是主要技术,应侧重通风和遮阳降低空调能耗。

长江流域:需平衡采暖和空调的不同能耗需求。

北方寒冷地区:加强保温是关键,同时利用太阳能采暖。

05未来展望:绿色建筑发展前景

随着技术进步和政策支持力度加大,超低能耗建筑在我国的发展前景广阔:

标准持续提高:住建部计划通过制定强制性标准,不断提高建筑节能标准水平,在适宜气候区全面推动超低能耗建筑发展。

技术国产化突破:重点发展国产化的高性能门窗、遮阳系统、保温材料等关键部品和设备产业。

规模化推广示范:在未来城镇化发展的重点区域,开展不同气候区、不同建筑类型的超低能耗建筑规模化推广示范工作。

绿色建筑不仅关乎节能环保,更直接提升我们的生活品质。想象一下,住在冬暖夏凉、空气清新、能耗极低的房子里,同时为地球减少碳排放——这样的未来正在向我们走来。每个人都可以成为这一变革的参与者和推动者,从了解开始,从支持起步,共同建设绿色低碳的美好家园。

邯郸市成安县人民政府

邯郸市成安县人民政府

冀公网安备 13042402000103号

冀公网安备 13042402000103号